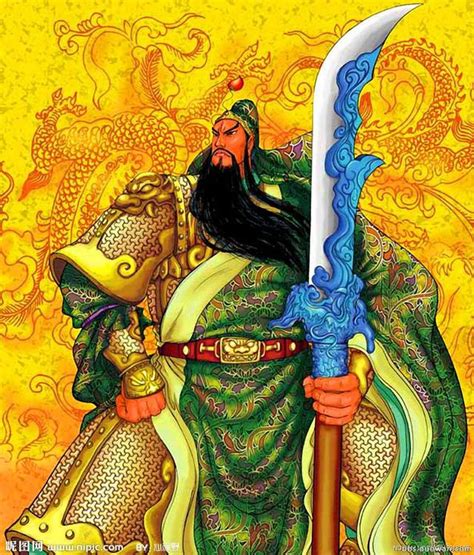

关羽,字云长,是中国历史上著名的武将和忠义象征,其形象在正史、民间传说和文学作品中不断升华,最终成为中华文化中“忠肝义胆”的典范。以下是关于他的多维解析:

一、历史原貌:三国名将

骁勇善战

- 作为刘备集团的核心将领,关羽以“万人敌”闻名(《三国志》评“威震华夏”)。经典战绩:白马之战斩颜良(策马刺良于万众之中)、水淹七军擒于禁,展现超凡武力和战术智慧。

性格的双面性

- 优点:忠诚坚毅(坚守荆州多年)、重诺轻财(曹操厚赐而不留)。弱点:史载其“刚而自矜”(傲慢轻敌),导致吕蒙“白衣渡江”后败走麦城,身殒东吴。

二、文化符号:忠义的化身

《三国演义》的神化

- 罗贯中将其塑造为“五虎上将”之首,突出“忠义”标签:

- 华容道义释曹操(虚构):报恩之举,强化“义绝”形象。刮骨疗毒(正史有载,演义夸张):谈笑自若,凸显神勇。

民间信仰与宗教地位

- 宋元后逐渐被神格化,尊为“关圣帝君”,成为武神、财神乃至护法神,祠庙遍及海内外。儒家称其“武圣人”,与孔子并列;佛教奉为伽蓝菩萨,道教纳入神仙体系。

三、争议与反思

傲慢与失荆州的代价

- 轻视孙权联姻请求(“虎女焉嫁犬子”),激化吴蜀矛盾,战略失误影响三国格局。

形象的政治工具性

- 历代王朝褒封(如清代封“忠义神武关圣大帝”),借关羽提倡忠君思想,其形象被选择性强化。

四、现代视角的再解读

关羽的形象从历史人物到文化符号,体现了中国人对“忠义”的极致推崇,但其真实的复杂性(如性格缺陷导致的败亡)也提醒世人:英雄并非完美,传奇背后是人性与时代洪流的交织。

若想深入了解,可对比《三国志》与《三国演义》的差异,或探究关公信仰在东南亚华人社会的传播,其文化影响力已远超历史本身。